Rendern bezeichnet in der Computergrafik die Erzeugung eines Bildes aus Rohdaten. Rohdaten können geometrische Beschreibungen im 2D oder 3D Raum, die beim Entwurf des Architekten am Computer entstanden sind.

Renderings zeigen mehr als ein Immobilienprojekt, das noch nicht ist.

Sie verkaufen Emotionen – dafür werden Menschen, Himmel und Bäume in Szene gesetzt, Perspektiven gewählt, die oftmals an der Wirklichkeit des Erfassen und Betrachten durch den Menschen bewußt vorbeigehen, zu Grosses kleiner gemacht und zu Kleines stärker hervorgehoben oder man fliegt wie ein Vogel über das Gebäude.

Es handelt sich bei Rendering oftmals nicht um ein Abbild der Realität, sondern es wurde angefertigt, um eine architektonische Vision zu verkaufen. Die Wirklichkeit wirkt wie das Bild, das eine Wirklichkeit zeigt, die es noch gar nicht gibt. Man fühlt dann, irgendetwas stimmt hier nicht.

Selbstverständlich spricht nichts dagegen, in der Architektur Entwürfe in Bildern darzustellen, die die spätere Realität zeigen. Ja, sie können für Laien sogar hilfreich sein.

Man sollte sich aber immer noch und immer wieder kritisch mit den Architekturvisualisierungen auseinandersetzen und sich nicht von kunstvollen Visualisierungen täuschen lassen. Ein Architekt will einen Wettbewerb gewinnen und eine Immobilienfirma will ihre Wohnungen an die Kundin bringen.

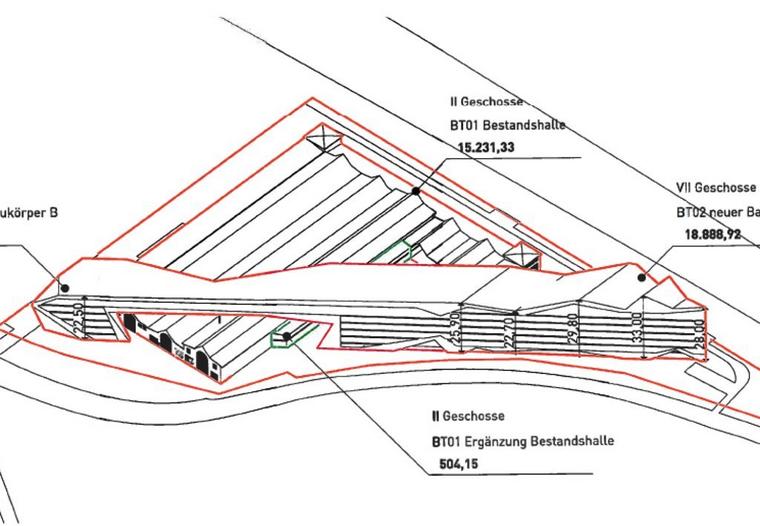

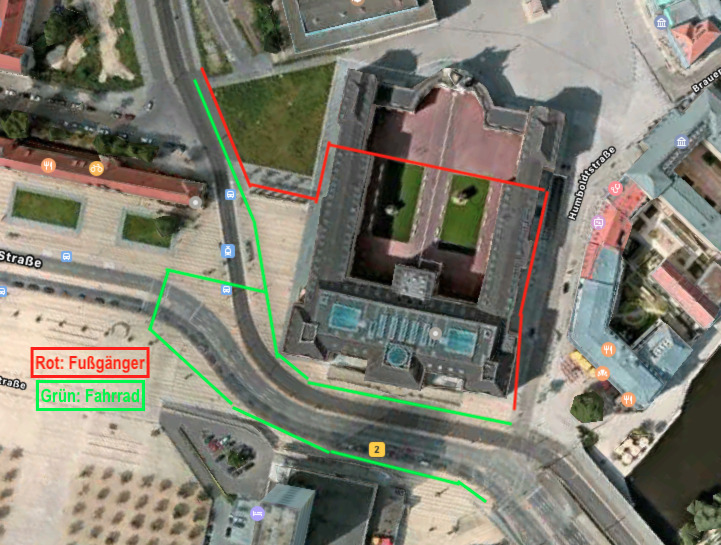

In Potsdam steht jetzt die Entscheidung für den Entwurf eines Digitalcenters „The RAW Potsdam“ am Hauptbahnhof an. Der Projektentwickler Herr Mirco Nauheimer beabsichtigt dort über die denkmalgeschützen RAW-Gebäude ein modernes Gebäude in Form einer Brücke, nach dem Entwurf des Architekten Jürgen H. Mayer zu bauen.

Obwohl das Konzept in der Stadt grundsätzlich begrüßt und gelobt wird wurde Kritik laut: Das RAW solle in einem ortsuntypischen Maßstab überbaut werden, dem Entwurf fehle jegliche Maßstäblichkeit in Bezug auf den Ort und Respekt vor dem Denkmal. Die gegenüberliegende gründerzeitliche Bebauung würde durch diese fast doppelt hohe Wand verstellt. Die völlig ungegliederte Architektursprache in Bezug auf seine Länge zeige ebenfalls den Konflikt in Bezug auf Proportion und Maßstab auf.

Auch hier wurde mit Bildern gearbeitet, die diese Probleme verniedlichen. Es ist damit dem Projektentwickler gelungen, die Entscheider in der SVV und der Verwaltung in seinem Sinne zu beeinflussen. Den Rest brachte die Drohung mit Wegfall der Investition und der Arbeitsplätze.

Das blu war eine Warnung, aber gelernt hat man daraus leider nicht!