Plädoyer für eine Wiederaufstellung des Skulpturenschmucks des Potsdamer Stadtschlosses

Der Bau des Brandenburger Landtags im Gewand des Potsdamer Stadtschlosses ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Genau diese von den Bürgern so überdeutlich begrüßte Form war allerdings von den eigentlich Verantwortlichen niemals gewollt. Klarsichtig titelte die Tageszeitung „Die Welt“: „Das Schloss, das keiner wollte“.

Heute ist dieser Anblick allerdings eine Freude für die allermeisten Betrachter. Die Besucherzahlen des Landtagsgebäudes sprechen für sich. Das Gebäude wird nach wie vor vom Publikumsinteresse geradezu überrannt. Was ganz wesentlich überzeugt, ist das von Anfang an angestrebte und bis heute konsequent verfolgte Konzept, die zahlreich vorhandenen Originalteile der Stadtschlossfassaden zu retten und in die neue Struktur wieder einzufügen. Dazu gehören in ganz besonderem Maße die Attikafiguren. Dass diese existierten, war nie völlig aus dem städtischen Bewußtsein verschwunden.

Unmittelbar nach dem Ende der SED Diktatur begannen erste bürgerschaftliche Bergungsarbeiten. Vor Abriss und Sprengung erarbeiteten städtische Stellen und das Institut für Denkmalpflege einen Bergungsplan und die geretteten originalen Skulpturen und Spolien gelangten die die Verantwortung der Schlösser und Gärten.

In dem grundlegenden Landtagsbeschluss über die Wiedererrichtung der historischen Fassaden heißt es: „Die aufwändigen Teile der Attika und der vielgestaltige Figurenschmuck sollen über Spenden realisiert werden.“ Der Landtag bewies damit Sachverstand und betonte deutlich und von Anfang an: die Attikafiguren sind integraler Bestandteil, sie sind unauflöslicher und sinnstiftender Teil der nunmehrigen Landtagsfassaden. Kontinuierlich haben Verein und Bürgerinitiative sukzessive die Spendenmittel eingesammelt und nach und nach die Projektleitung der Restaurierung und Ergänzung der Originalteile auf fachlich sehr vorzeigbarem Niveau geleistet. Damit erfüllt man nachweislich die Rolle, die der grundlegende Beschluss der Bürgerschaft zugewiesen hatte. So gelang zunächst die Restaurierung der sinnstiftenden „Minerva“ vom östlichen Giebel, die derzeit im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte zu sehen ist.

Nach und nach wurden die Kuppeltrophäen vom Fortunaportal ergänzt und wieder hergestellt. Von der vierten ist das Modell ebenfalls vollendet. Ein Spitzenwerk europäischer Bildhauerkunst des Hochbarock sind die Adlergruppen vom Galeriegeschoss des Fortunaportals, von denen ebenfalls ein Modell fertig ist.

Im September 2012 gelang die Fertigstellung der „Hygieia“, so dass jetzt mit der „Ariadne“ zwei der weiblichen Sitzfiguren von der Attika für ein Wiederaufsetzen bereit wären. Fertiggestellt ist die Figur „Krieger mit Lanze“

Am 24.4.2016 konnten dann nach einem schier unglaublichen, ärgerlichen und unfreundlichen Behördenmarathon endlich die beiden ersten Figuren aufgesetzt werden: Herkules und ein Jüngling kehrten an ihre ursprünglichen Standpunkte auf dem westlichen Kopfbau zum Alten Markt zurück.

Dem Stadtschlossverein, vor allem aber dem Bildhauer und Restaurator Andras Klein und einer kleinen Fachberatergruppe ist nun auch der Beweis gelungen, dass eine Komplettrekonstruktion nur nach Fotos und eben der fachlich bildhauerischen Exzellenz kongenial mit dem zerstörten Originals möglich ist. Der „Jüngling mit der Kapitolinischen Gans“ ist fertiggestellt. Die „Kapitolinischen Gänse“ haben der vom römischen Historiker Livius überlieferten Sage nach durch ihren Alarm, ihr Geschrei das schlafende Rom, die Regierung des Kapitols geweckt und das Gemeinwesen gerettet- eine, so gesehen „Allegorie“ der Wachsamkeit ist doch ein ausgezeichnetes Motto für einen Landtag.

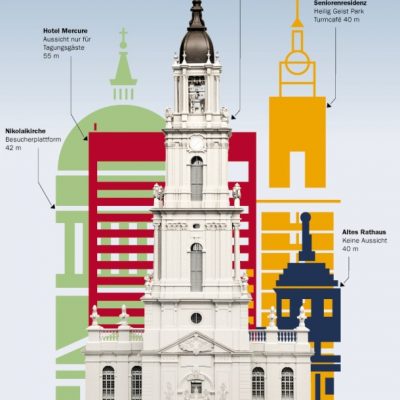

Was nun die acht Potsdamer Attikafiguren anlangt, die 1966 nach Berlin ausgehliehen wurden und auf den Seitenflügeln des Hauptgebäudes der Humboldt Universität aufgestellt wurden, so sprachen sich allein an den beiden Eröffnungstagen des Brandenburger Landtags in einer Unterschriften-Aktion weit über 1000 Bürger aus; gerade die vielen unterzeichnenden Berliner konnten überhaupt nicht verstehen, warum diese Kunstwerke nicht an den Ort, für den sie geschaffen worden waren, zurück kommen sollen.

In der Tat lehnt die zuständige Berliner Stadtentwicklungsbehörde, der auch der Denkmalschutz unterstellt ist, die Rückgabe nach Potsdam aufgrund der dortigen „Fachmeinung“ ab. Dieser Meinung hat sich der Berliner Landesdenkmalrat 2012 angeschlossen. Mit der Begründung, – „dass der jetzige Standort eine wichtige Zeit- Schicht abbildet“

– dass „die Humboldt Universität nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufbewahrung der Skulpturen deren Erhaltung überhaupt erst ermöglicht hat“

– dass dies ein Akt der „Erbe-Pflege“ (sic!), der als Behördenakt an sich „selbst schützenswert ist“.

Abgesehen von der schwer verständlichen, teilweise inhaltsleeren „Neusprech“: Entscheidungen der untergeordneten Ministerialbürokratie sollen also „Denkmäler“ sein? Wenn nun Behördenakte zu Monumenten erklärt werden und Schutzstatus erhalten sollen, dann kippt selbst ein erweiterter Denkmalbegriff ins Absurde. 2014 bekräftigt derselbe Rat diese „Erbepflege“ mit der Behauptung, dass der „überwiegende Teil der „Skulpturen“ (wo diese herkamen wird nicht einmal erwähnt) zerstört worden seien. Schon das ist falsch.

Genauso unzutreffend ist die Behauptung, die Aufstellung der Skulpturen auf der Humboldt Universität sei „komponiert“.

Das ist sie eben nicht. Dieser Zustand ist das Ergebnis von Entscheidungen der Zeitgeschichte, letztlich von denkmalfernen Apparatschniks; von persönlichen Verquickungen und Bekanntschaften, Ergebnis der den Zeitzeugen nur allzu bekannten Nöten, Sorgen, ad-hoch-Entscheidungen, Zwängen und Improvisationen einer Mangelwirtschaft in der Diktatur.

Der Landesdenkmalrat Berlin verwehrt sich ferner gegen einen „erneuten Standortwechsel – diesmal ohne Not.“ (also eine Rückkehr der Skulpturen nach Potsdam). Das träfe „ein die Brüche des 20. Jahrhunderts wiederspiegelndes Gesamtdenkmal“. „Diesem Verlust (in Berlin) stünde eine Neuaufstellung der Attikafiguren gegenüber, eine Neuaufstellung, „die nicht an die historische Tradition anknüpfen könnte.“ Was, wenn nicht Tradition, soll es denn sonst sein, wenn die Skulpturen wieder an den Ort zurückkehren, für den sie geschaffen worden sind?

Das ist schon Behauptungsakrobatik, die weder begründet wird noch irgendwie nachzuvollziehen ist.

Es gibt ja in den Potsdamer und erst recht in den zuständigen Berliner Behörden eine umfängliche offizielle Akte, wie es zu dieser Ausleihe der Attikafiguren vom Potsdamer Stadtschloss für die Humboldt Universität zu Berlin kam.

Dort sind die beteiligten Personen verzeichnet, dort ist die damalige Situation genau zu rekonstruieren. Und dort kann man auch verifizieren, ob die heutige Argumentation der Berliner Behörde überzeugt. Warum wird das nicht öffentlich gemacht? Die Ausleihe von acht Attikafiguren vom Potsdamer Stadtschloss 1966 ist doch kein Staatsgeheimnis!

Sämtliche Grundsätze der modernen wissenschaftlichen Denkmalpflege, formuliert in den Weltweit und völkerrechtlich bindenden „Chartas“ (seit der Charta von Athen 1931 und der heute verbindlichen von Venedig 1964), reden klar und deutlich davon, dass die Zusammenführung von Originalteilen ausdrücklich Priorität hat. „ Werke der Bildhauerei (…), die integraler Bestandteil des Denkmals sind, dürfen nicht von ihm getrennt werden“

Hier aber gilt das nicht?

Diese Frage nach der Rückkehr der Potsdamer Leihgaben kann leider Weitungen haben.

Wie verlässlich ist denn eigentlich das Verhältnis von Leihgeber und Leihnehmer? Muss man fürchten, Leihgaben nicht zurückzubekommen, weil eine Landesbehörde neue Besitzverhältnisse konstruiert? Was passiert denn, wenn sich das herumspricht?

Leider verstärkt sich die Vermutung, dass es im Kern eigentlich gar nicht um die Rettung dieser Skulpturen geht – die Potsdamer Figuren sind in Berlin in einem lamentablen und gefährdeten Zustand. Weder die Humboldt-Universität noch die Berliner Denkmalpflege haben irgendeine Initiative ergriffen, um die überfällige Sicherung und den Schutz der Potsdamer Rokokostatuen auch nur anzuschieben. Lediglich die Rückkehr nach Potsdam soll verhindert werden mit einer nachgeschobenen „Fachmeinung“, in der kein Argument wirklich stichhaltiger ist als sein Gegenargument.

Denkt man die Position der Berliner Denkmalbehörde weiter, scheint es in Wirklichkeit um die Zementierung der Folgen des 2. Weltkrieges zu gehen. Diese durch den Krieg verursachten Zustände sind das eigentliche Denkmal.

Eine Debatte um die „Rückkehr der Denkmäler“ an ihren Ursprungsort und damit eine Teilkorrektur der städtebaulichen Fehler der Nachkriegszeit soll unbedingt vermieden werden.

Wenn solche weltanschaulich- ideologischen Fragen eine Rolle spielen sollten:

Das wäre ja dann rein destruktiv, denn wie sollen denn dann diese existenziell gefährdeten, originalen Kunstwerke des friderizianischen Rokoko jemals gerettet werden?

Die Potsdamer Bürger stehen jedenfalls bereit.

Allerdings nicht auf der Basis von ordre de Mufti Gebaren und schlicht nicht überzeugenden Behauptungen.

Aus Potsdam Life von Dr. Hans-Joachim Kuke

Verein Potsdamer Stadtschloss e.V.