Herr Kalesse, 27 Jahre lang waren Sie Stadtkonservator von Potsdam, seit ein paar Tagen sind Sie im Ruhestand. Vermissen Sie Potsdam schon?

Eigentlich nicht. Wider Erwarten habe ich mich schnell in die neue Situation eingelebt. Was ich wirklich vermisse, sind meine Kollegen. Da fällt der Abschied schon schwer.

Potsdams Aufgabe, haben Sie einmal gesagt, ist es, schön zu sein. Haben Sie dieses Ziel erreicht?

Ich denke schon. Nicht überall, es gibt auch unschöne Ecken. Aber generell, glaube ich, spüren die Menschen, dass Potsdam wieder schön geworden ist. Natürlich gibt es unwiederbringliche Verluste, aber in großen Teilen war die Schönheit zum Glück wiederherstellbar.

Potsdam und seine Denkmale: Das war und ist eine schwierige Beziehung. Verglichen mit Ihren Anfangsjahren nach der Wende – ist die Arbeit der Denkmalpfleger heute schwieriger geworden?

Nein, sie ist völlig anders geworden. So einen Anfang wie nach der Wende zu erleben, ist ein einmaliges Geschenk. Vieles war unbürokratisch, wurde auf den Baustellen per Handschlag geregelt. Die Euphorie, die damals alle – Bauherren und Denkmalpfleger – gepackt hatte, ist jetzt einer normalen Geschäftigkeit gewichen. Spannend ist es aber nach wie vor.

Und von Spannungen geprägt: Das stetige Wachstum der Stadt bringt zunehmend Probleme mit sich, vor allem rund um das Welterbe.

Wir haben das Welterbe von Anfang an größer im Auge gehabt – und auch damals schon Fragen des Umgebungsschutzes diskutiert. Das steckte ja alles noch in den Kinderschuhen. Aber auch in dieser Frage waren alle von Euphorie erfasst. Es war eine sehr kreative, sehr offene Zeit, in der man ohne Hierarchien miteinander reden konnte. Gemeinsam haben wir es geschafft, das Welterbe zweimal zu erweitern, etwa um das Dorf Bornstedt, die Russische Kolonie Alexandrowka oder den Park in Sacrow mit der Heilandskirche. Später haben wir die Pufferzonen zum Schutz der Umgebung des Welterbes festgelegt – eine Regelung, die deutschlandweit in dieser Form einmalig ist.

Dennoch greifen diese Regelungen offenbar nicht überall. Nehmen wir nur die geplante Bebauung entlang der Nuthestraße im Zentrum-Ost. Die Schlösserstiftung erwägt eine Klage gegen den Bebauungsplan, weil sie Sichtachsen gefährdet sieht.

In ihren Dimensionen ist die Stadt begrenzt, das bringt Probleme mit sich und Streit. Bebauungen wie die von Ihnen angesprochene müssen noch qualifizierter diskutiert werden. Die Bedenken der Schlösserstiftung kann man nicht hinwegwischen.

Genau das macht die Stadt jetzt aber.

Das ist nicht klug. Potsdam ist weltweit nicht für irgendeinen Neubau oder ein Einkaufszentrum bekannt, sondern für den Zusammenhang zwischen der Stadt selbst, den Schlössern und die Einbettung in diese Kulturlandschaft. Das macht Potsdam so einmalig, deshalb kommen Millionen von Besuchern hierher.

Das Verhältnis zwischen Schlösserstiftung und Stadtverwaltung gilt als angespannt. Woran liegt das?

Auf der Arbeitsebene gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Dazu kennen und kannten wir viele Kollegen der Stiftung viel zu lange. Inzwischen gibt es aber auch in der Verwaltung eine neue Generation, die diese engen Verknüpfungen nicht mehr hat. Das persönliche Kennen und das lange Ringen um bestimmte Dinge eröffnet ganz andere Verständnisebenen, fördert auch Akzeptanz. Wer das nicht durchgemacht hat, ist eben vor allem seiner Dienststelle verpflichtet. Verändern lässt sich das nur durch Dialog.

Gilt das auch für die Chefebene?

Für die noch viel mehr. Beide müssten viel mehr miteinander reden und ich glaube, dass ist auch für jeden erkennbar. Das kann man auch nicht wegdiskutieren oder ignorieren. Dafür ist die Verantwortung für das Welterbe, die gemeinsam getragen werden muss, zu groß.

Was müsste die Stadt tun, um Wachstum und Denkmalpflege besser in Einklang zu bringen?

Jetzt sage ich mal ganz provokant: das Wachstum begrenzen.

Wie denn?

Wir haben doch keine Wohnungsnot in dem Sinne, dass hunderttausende Menschen unter Brücken schlafen und dringend mit Wohnraum versorgt werden müssen. Wir haben einen künstlich hochgezoomten Wohnungsbedarf auf einem Luxuslevel, der befriedigt werden soll, weil die Schönheit die Wurzel des Bedürfnisses ist. Aber irgendwann leidet die Schönheit. Man kann nicht ein ausuferndes Wachstum mit den Werten der Potsdamer Kulturlandschaft verbinden. Es gibt einfach räumliche Begrenzungen.

Man kann den Menschen ja schwer verbieten, nach Potsdam zu ziehen.

Es geht nicht ums Verbieten, sondern darum, den Städtebau zu begrenzen. Nicht jedes Feld, nicht jede Grünfläche kann und darf entwickelt werden. Wir können die Stadt doch nicht zupflastern. Irgendwann kann Neubau eben nicht mehr angeboten werden.

Wie bitte? Alle Experten sind sich einig, dass durch Verknappung von Wohnraum die Mieten ins Uferlose steigen.

Dem kann man durch staatliche Wohnungsbauprogramme begegnen. Ein bisschen kann ja noch gebaut werden. Aber hier ist auch der Staat gefordert. Wir haben eine Verantwortung für die Stadt und das Welterbe, zu der man sich bekennen und eine Grenze ziehen muss.

Sie haben für Potsdams Stadtbild viel erreicht. Was würden Sie als Ihre größten Erfolge bezeichnen?

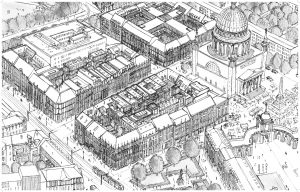

Mir liegt natürlich die Alexandrowka sehr am Herzen. Die Russische Kolonie war in einem so jammervollen Zustand, dass man ihn kaum beschreiben kann. Ich erinnere auch an den Zustand des Holländischen Viertels, das nach der Wende ein Trümmerhaufen war. Dass wir das in so kurzer Zeit wieder sanieren konnten, ist eine tolle Gemeinschaftsleistung aller Behörden und aller Privatleute, die daran mitgewirkt haben. Die Restaurierung der Groß Glienicker Dorfkirche ist beispiellos geworden und ein einmaliges glaubensgeschichtliches Zeugnis konnte zurückgewonnen werden. Dass der Foerster-Garten in Bornim und die Freundschaftsinsel als herausragendes Beispiel der klassischen Moderne in Kombination der besten Ostmoderne gerettet werden konnten, ist noch wichtig, genannt zu werden. Persönlich bin ich außerdem sehr stolz darauf, dass mein Vorschlag von 1991 aufgegriffen wurde, das Landesparlament an die Stelle des Stadtschlosses zu setzen.

Und Ihre größte Niederlage?

Eine richtige große, schwere Niederlage hat es eigentlich gar nicht gegeben.

Wirklich? Die Dimensionen des Bahnhofs zum Beispiel oder das Glienicker Horn fallen mir da spontan ein.

Das ist ja kein Bahnhof, das ist in meinen Augen ein Basar mit Gleisanschluss. Das ist sicher keine Zier der Stadtbaukunst von besonderer mitteleuropäischer Bedeutung. Die Zeit wird dafür sorgen, dass sich da etwas ändert, das kann man einfach nicht allzu lange ertragen.

Bisher sieht es aber eher so aus, als setze sich der Gigantismus rund um den Bahnhof fort. Das ILB-Hauptquartier, das Schwimmbad blu …

Das ist aber nicht mehr die Aufgabe der Denkmalpflege. In dem ganzen Gebiet war ja so gut wie keine Denkmalsubstanz mehr vorhanden. Das war sozusagen freies Schussfeld. Die Denkmalpfleger hatten genug damit zu tun, um den Erhalt der vorhandenen Denkmäler zu kämpfen.

Dabei ging es offenbar nicht gerade zimperlich zu. Man denke nur an den Eklat von 2007, als Günther Jauch, der in Potsdam viele Denkmäler saniert hat, der Bauverwaltung Ämterwillkür vorwarf und Recht bekam. Gemeint war vor allem Ihre Behörde.

Die Vorwürfe hatten sich nicht gegen uns allein als Denkmalschützer gerichtet, aber darüber darf ich nicht reden. Dann entwickelt sich etwas in der Öffentlichkeit, gegen das man machtlos ist.

Aber Sie hatten damals einen giftigen Brief an Jauch geschrieben, in dem Sie ihn sarkastisch zu einer „Investitionspause“ ermunterten.

Der bezog sich auf etwas völlig anderes.

Dann stellen Sie es jetzt doch richtig.

Nein, das ist ja das Dumme, ich darf es leider nicht. Ich fände es schön, wenn der Briefwechsel mit Herrn Jauch mal veröffentlichen werden könnte. Da würden sich einige Leute köstlich amüsieren, das kann ich Ihnen sagen. Mit Willkür jedenfalls hatte das gar nichts zu tun.

Die Folge war jedenfalls eine von Oberbürgermeister Jann Jakobs in Auftrag gegebene Untersuchung des Verwaltungsrechtlers Battis, der Jauchs Vorwürfe im Wesentlichen bestätigte.

Aber nicht gegen unsere Behörde.

Gegen welche denn?

Das werde ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Ich könnte Ihnen jetzt viel erzählen, aber ich bleibe bei meinem Schmunzeln.

Haben Sie sich persönlich denn gar nichts im Umgang mit Bauherren vorzuwerfen? Sie galten stets als ein Mann des scharfen Wortes.

Auf dem Bau herrscht oft ein ruppiger Ton. Das beruht auf Gegenseitigkeit. So etwas darf man auch nicht persönlich nehmen. Ich kann mich an kein Projekt erinnern, das mit Misshelligkeiten endete. Wir haben es sogar sehr oft erlebt, dass Bauherren nach Abschluss einer Maßnahme zu uns kamen und sagten: ,Jetzt haben wir erst verstanden, was Sie eigentlich wollten.‘ Denkmalpflege ist ein so hochgradig spezialisiertes Fachgebiet, dass man nicht von jedem Bauherrn, jedem Maurer oder Polier erwarten kann, dass er wirklich alles versteht, was wir wollen. Dass es dann schnell mal Vorwürfe gibt, ist normal.

Dass die Denkmalpflege einen schweren Stand hatte, lag nicht zuletzt an den jeweiligen Baustadträten und Baubeigeordneten, die kein wirkliches Interesse an Potsdams Erbe erkennen ließen. Hat sich das heute geändert?

Ich bleibe mal in der Vergangenheit und kann das nur unterstreichen, was Sie sagen. Bis in die jüngere Vergangenheit hinein hatte die Stadt sicher kein glückliches Händchen mit ihren Baubeigeordneten. Aber schauen Sie in andere Städte. Das Thema Bauen wird von der Politik eigentlich kaum irgendwo beherrscht. Dafür bräuchte es eine Politikerklasse, die geübt ist im Umgang mit solchen Dingen und mit klaren Visionen. Baupolitik ist überall schwierig und mit Mängeln behaftet – und mit Unkenntnis.

Nennen Sie ein Beispiel.

1991 etwa sind wir aufgefordert worden, das Holländische Viertel binnen drei Jahren fertigzustellen. Da kann man doch nur den Kopf schütteln und den Raum verlassen, so ein Unsinn ist das. Aber so etwas begegnet einem in einem Denkmalpflegerleben sehr häufig. Das Bauen an sich ist immer und war immer ein Streitthema, schon unter Friedrich II. Auch der hatte sich mit seinem besten Architekten von Knobelsdorff überworfen und ihn rausgeworfen. Es gibt keine Zeit, in der Bauen ohne Diskussionen abging und die wird es auch nicht geben.

Für Potsdam gilt das ja ganz besonders. Gestritten wird vor allem über die Potsdamer Mitte, aktuell sehr heftig über den Abriss der Fachhochschule. Der Widerstand gegen die Rebarockisierung des Stadtbildes scheint zuzunehmen.

Bei Stadtplanungsprozessen über einen so langen Zeitraum tritt stets das Problem auf, dass die Bevölkerung kein Vorstellungsvermögen von dem hat, was in einigen Jahren oder Jahrzehnten an dem betreffenden Ort passieren soll. Das verlangt ein extrem hohes Abstraktionsvermögen, über das nur die wenigsten verfügen. Wenn man also etwas beschließt, das erst Jahre später realisiert wird, egal ob Erinnerungsarchitektur wie in der Mitte oder etwas Modernes wie im Bornstedter Feld, ist der Schock jedes Mal gleich groß.

Wortführer in der Diskussion um die FH sind aber viele jüngere Leute, Potsdamer oder auch Zugezogene wie André Tomczak, die die Diskussionen seit 1990 nicht alle selbst miterlebt haben.

In Potsdam ist der Prozess sehr demokratisch abgelaufen, da muss sich niemand etwas vorwerfen. Dass nach so langer Zeit eine neue Generation herangewachsen ist, die nicht gewillt ist, die getroffenen Entscheidungen zu akzeptieren, finde ich ein bisschen erschreckend. Zu meiner Studienzeit haben wir uns erstmal mit den Argumenten der Gegner auseinandergesetzt und uns in deren Position hineinzuversetzen versucht. Wir wollten Verbesserungen erreichen, ohne ein demokratisch legitimiertes Vorhaben gänzlich infrage zu stellen. Diese Qualität der Diskussion haben wir hier nicht.

Warum?

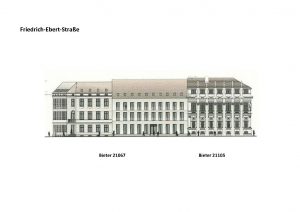

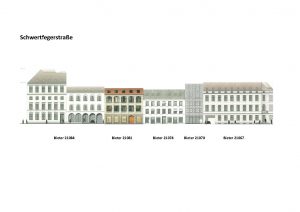

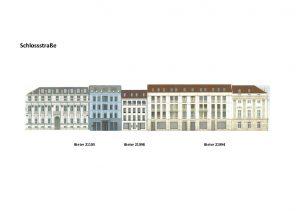

Wir haben eine breit aufgestellte Opposition, die nicht bereit ist, sich damit zu beschäftigen, warum die Menschen 1990 den Grundsatzbeschluss zur Wiederannäherung an den historischen Stadtgrundriss gefasst haben. Dahinter steckte ja eine Lebenserfahrung, ein Trauma, ein politisches Verständnis, wie man künftig mit Potsdam umgehen wollte. Das Wiederaufbauen hat ja in Potsdam eine lange Tradition. In der Wilhelm-Staab-Straße, der Dortustraße und der Spornstraße wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderte neue Wohnungen hinter barocken beziehungsweise historisierenden Fassaden gebaut. In der Potsdamer Mitte wird nun ähnlich verfahren. Die Gegner kennen diese Tradition nicht und verstehen sie offenbar auch nicht.

Argumentiert wird aber auch mit dem architektonischen Wert der Gebäude. Die Ostmoderne, lautet ein Vorwurf, werde in Potsdam ausradiert.

Man kann nicht jede Hütte, die in der DDR gebaut wurde, mit dem wundersamen Begriff ,Ostmoderne‘ dekorieren. Fakt ist, dass nach dem Krieg wesentlich mehr Neues in Potsdam gebaut wurde als es historische Gebäude gab. Es gibt nur ein paar Prozent originale Barockbauten, aber einen Riesenanteil moderner Gebäude wie die ganzen Plattenbauten im Süden der Stadt. Wer also behauptet, die ganze DDR-Architektur werde ausradiert, handelt unverantwortlich und demagogisch.

Gibt es Gebäude der Ostmoderne in Potsdam, die abgerissen werden sollen und die Sie für erhaltenswert halten?

Es steht ja einiges unter Schutz, wie etwa die ,Seerose‘ oder der Post-Kindergarten Am Kanal. In Potsdam wurde zu DDR-Zeiten aber im Gegensatz zu anderen Städten kaum besondere Architektur geschaffen, die dort heute zu Recht unter Denkmalschutz steht. Denken Sie an die Karl-Marx-Allee in Berlin oder das Neue Gewandhaus in Leipzig. Wenn in Potsdam jetzt die Fachhochschule verschwindet, muss man sachlich bleiben und anerkennen, dass das gigantische Loch, dass es am Alten Markt jahrzehntelang gab, uns zusammen mit der Fläche der FH jetzt endlich wieder Stadt beschert. Die Schwimmhalle und das ,Minsk‘ hingegen hätte ich gern erhalten.

Ihre Nachfolgerin kommt wohl aus Niedersachsen. Was geben Sie Ihr mit auf den Weg?

Ich wünsche mir, dass man keinen harten Bruch in der Handhabung der Denkmalpflege praktiziert und im bisherigen Kontext weiterarbeitet. Ein Nachfolger will immer neue Akzente setzen, das ist auch legitim. Kontinuität ist dennoch wichtig. Es wird für die neue Kollegin wichtig sein, sich in die Stadt einzufinden, die Menschen zu mögen und zu verstehen, denn von denen hängt alles ab. Und sie sollte die Stadt lieben lernen. Wenn ihr das gelingt, wird sie die Aufgabe auch meistern.

Das Interview führte Peer Straube

Andreas Kalesse wurde am 25. August 1952 in Berlin geboren. Er lebt bis heute in Spandau. Er machte zunächst eine Lehre als Landschaftsgärtner, studierte dann Landespflege und Landschaftsentwicklung. Von 1991 bis Ende Februar 2018 war er Potsdams Stadtkonservator. Als Kalesse nach Potsdam kam, mutete die barocke Innenstadt in weiten Teilen an, als wäre der Krieg gerade erst zu Ende gegangen. Kalesse stellte die Weichen für eine denkmalgerechte Rekonstruktion des historischen Stadtkerns. Bereits damals fordert er als Erster den Wiederaufbau des Stadtschlosses als neuer Brandenburger Landtag. Doch in Potsdams Rathaus ist er umstritten. Dass das Denkmalamt, vorher zum Kulturressort gehörend, unter Oberbürgermeister Matthias Platzeck (SPd) in die Bauverwaltung eingegliedert wird, sieht er als Degradierung.

Aus PNN vom 10.03.2018 von Peer Straube